ORA ITO.

DAS INTERVIEW.

MIT EINER KARRIERE, DIE ÜBER ZWEI

JAHRZEHNTE REICHT, GEHÖRT ›ORA ITO‹ ZU DEN

GEFRAGTESTEN DESIGNERN UNSERER ZEIT.

IM GESPRÄCH BERICHTET ER ÜBER NEUE

ARBEITEN, UNBEKANNTE ZIELE UND DEN

HANDSTREICHARTIGEN COUP SEINES AUFSTIEGS.

Überall wird der neue ICO chair von Ora Ito gefeiert. Sie sagen: Das Design stammt zu 50% von Ihnen und zu 50% von Cassina. Warum?

Cassina verfügt über legendäres Wissen und eine große Historie. Das Unternehmen arbeitet mit den besten Designern der Welt zusammen. Solche Leute wissen, wie man einer Herausforderung begegnet. Wie man ein Design zur Produktionsreife bringt. Die erste Version dieses Stuhls war ein bisschen teuer. Also haben wir versucht, marktgenaue Anpassungen zu schaffen – um den Stuhl überhaupt produzieren zu können.

Was war die größte Herausforderung?

Ich wollte ein Produkt kreieren, das typisch Cassina ist.

In meinen Augen gibt es viel zu viele Produkte, die austauschbar sind. Also ging ich in das Archiv von Cassina – und ich fand ein Stück, das mir den Ausgangspunkt für die weitere Arbeit lieferte. Dies war ein Entwurf von Ico Parisi – das Modell 814, entwickelt in den 50er Jahren. Auch dieser Stuhl basierte auf einer Gestaltung aus Holz.

Deshalb nenne ich meinen Stuhl den ›ICO chair‹. Es ist eine Komposition, in der moderne Technologie auf uraltes Tischlerei-Handwerk trifft. Sehen Sie hier: ein, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Elemente fließen zu einer Einheit zusammen. Für mich war es gut, einen Ausgangspunt zu haben, der eben auf einer Cassina-Ikone beruhte. .

Das ist das erste Mal, dass Sie mit Ihrer Arbeit die Historie zitieren?

Nein, nein, nein. Es ist eigentlich kein Zitat.

Es war viel mehr die Suche nach einem Ursprung, der die speziellen Werte von Cassina widerspiegelt. Ico Parisi war eine Inspiration, die aus der Marke heraus kommt.

Auch bei diesem Entwurf haben Sie sehr intensiv mit der technischen Abteilung Ihres Kunden zusammengearbeitet.

Oh ja, das ist so wichtig. Diese Männer sind alt und außerordentlich erfahren. Sie verfügen über das Wissen, den handwerklichen Background. Sie können Dir sagen, welche spezielle Technik zu einer ganz bestimmten Linie oder Kurve gehört. Und sie arbeiten mit Leidenschaft. Sie schauen niemals auf die Uhr. Sie sind immer daran interessiert, neue Lösung für ein Problem zu finden, das es bislang noch nicht gab. Für mich ist es jedes Mal ein Vergnügen, mit diesen Leuten zu arbeiten. Ich liebe das.

Kaum auf dem Markt, wurde der neue ICO chair in die Sammlung des Centre Pompidou aufgenommen. Was haben Sie gedacht?

Ich könnte sterben, habe ich gedacht. Aber es fühlt sich auch alt an, wenn man ins Museum kommt. Andererseits – meine Karriere umfasst jetzt zwei Jahrzehnte. Wenn man so will, genügt das auch schon für ein ganzes Leben. Vielleicht denke ich deshalb darüber nach, einen neuen Abschnitt zu beginnen. Es ist, als wäre der erste Teil geschafft und als müsste etwas Neues starten. Aber ich weiß noch nicht, was das sein wird.

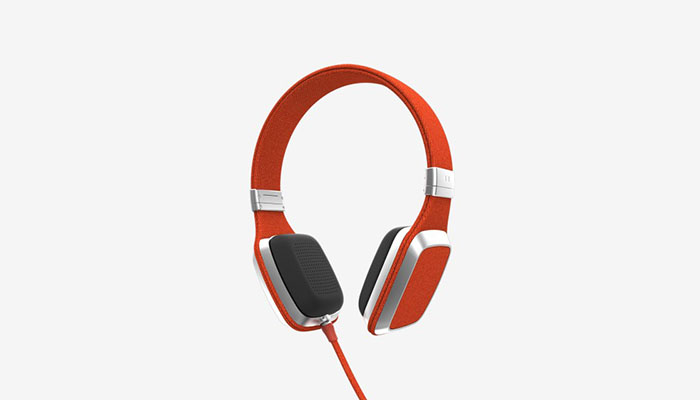

In den letzten 20 Jahren habe ich wie verrückt gearbeitet. Getränke und Flakons, Kerzenleuchter und Besteck, Fahrzeugstudien und Anzeigenkampagnen, Lampen und Hifi-Geräte, eine Straßenbahn, Architektur für Hotels, die Entwicklung neuer Möbel... Natürlich auch, weil ich diesen Job liebe. Meine Großmutter hat einmal gesagt: «Suche Dir einen Job, den Du magst – und Du wirst niemals in Deinem Leben arbeiten.«

Inzwischen gehören Sie zur Hautevolee des Designs. Aber das war nicht immer so. Alles begann mit einem Übergriff, einem Husarenstück...

Das war 1997. Ich hatte die Idee, auf Basis bestehender Marken meine eigenen Produkte zu kreieren. Es sollten Marken sein, die zum kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft gehören. Superbrands eben, so wie Apple, Nike oder Louis Vuitton. Im Grunde war das ein Ego-Trip. Denn ich hätte gerne mit diesen Unternehmen gearbeitet – die aber nicht mit mir. Also gab ich meiner Ungeduld freien Raum. Damals in den 90er Jahren brachte Nike den Slogan auf: Just do it. Das war eine Religion für mich – einfach machen. Also machte ich. Doch die Sache geriet zu einem Spektakel, sie wurde größer als ich selbst. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, ob ich ins Designfach wollte. Oder nicht.

Virtuelle Designs – wie funktionierte das genau?

Oh, das war mühsam damals. Allein das Hochladen einer Abbildung benötigte in den frühen Tagen des Internets mehr als fünf Minuten. Aber gerade deshalb haben die Menschen diese Produkte für real genommen. Vor allem in Asien gab es Kunden, die in die Läden stürmten und nach den Produkten fragten. Selbst das Kaufhaus ›Lafayette‹ wollte Hunderte dieser neuen Objekte bestellen. Alle waren überrollt, selbst ich, denn ein paar Bilder im Internet gerieten zu einem Phänomen unbekannter Größe. Und das ist auch der Grund, warum das Centre Pompidou meine erfundenen Produkte als 3D-Daten in seine ständige Sammlung mit aufgenommen hat. Nichts war echt, aber doch real.

Wie haben die Unternehmen reagiert?

Niemand wusste, wie er reagieren sollte... Es war ja keine Piraterie, weil diese Artikel nicht existierten. Es waren nur Abbildungen im Internet. Trotzdem hatte ich natürlich Markenrechte verletzt, aber im gleichen Atemzug hatte ich auch den Respekt dieser Unternehmen gewonnen. Mit ›Louis Vuitton‹ kam ich praktisch sofort ins Gespräch, es gab sogar einen Vertrag. Aber ich war gerade 19 Jahre alt und reichlich unerfahren. Irgendwann erzählte ich in einem Interview: »Ich habe diesen Rucksack entworfen, um der Marke ›Louis Vuitton‹ etwas mehr Modernität zu geben.« Dies war dann das Ende des gemeinsamen Vertrages. Aber heute, nachdem ich für Pucci, Christofle, Guerlain und viele andere arbeite, bin ich mit den Machern von ›Louis Vuitton‹ gut befreundet.

Bleibt noch zu erwähnen, dass Sie Ihr Design-Studium nach wenigen Semestern abgebrochen haben. Man könnte sagen, fast wie im Märchen...

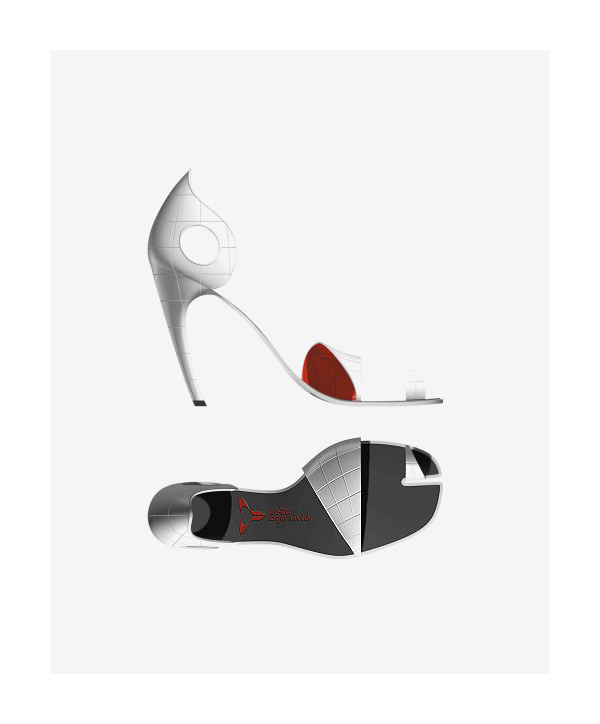

Oh, das passt. Denn das erste Produkt, das ich als Designer entwickeln durfte, hieß Cinderella. Das war ein Damenschuh für ›Roger Vivier‹ – kreiert 1997, also vor ganz genau 20 Jahren. Schuhe waren mein Einstieg in das Fach, aber ich denke, die Schuhe haben mich auch nie verlassen. Gucken Sie hier – der ICO chair, die gebogenen Linien und die Lederverarbeitung. Es ist, als ob man in einen bequemen Schuh rutscht.

»Wenn Objekte intelligent gestaltet werden,

sind sie fast automatisch auch schön.«

Ist es ein Vorteil, dass Sie keine akademische Ausbildung haben?

Nein, das ist kein Vorteil. Ich denke, ich hatte sehr viel Glück.

Ich bekam die Gelegenheit, mit den besten dieser Branche zu arbeiten. Zu meinen Förderern gehörten Größen wie beispielsweise Giulio Cappellini, aber das ist ein Geschenk. Ohne solche Hilfestellungen gerät die Arbeit eines Designers zum Albtraum. Ich war kaum 19, 20 oder 21 und wurde durch Lehrmeister wie Heineken, adidas, Artemide und Zanotta unterrichtet. Das war meine Schule, meine Universität. Und das erklärt auch, warum ich derart viel Respekt vor dem Know-how dieser Marken haben. Deshalb rede ich von Fifty-Fifty. Alle meine Entwürfe stammen zu 50% von mir und zu 50% vom Auftraggeber. Denn alles, was ich nicht weiß, wissen diese Unternehmen.

Immerhin wurden Sie bereits mit dem Designer-Gen geboren...

Das stimmt. Mein Urgroßvater war ein berühmter Architekt in Buenos Aires, meine Großmutter entwickelte Mode für Kinder, sie war eine sehr feine Dame. Mein Vater wiederum wurde in Frankreich durch Schmuck bekannt. Ich bin zu 25% argentinisch, zu 25% deutsch, zu 25% italienisch und zu 25% französisch. Eben eine wilde Mixtur.

War es belastend, dass Ihr Vater zur französischen Prominenz gehört?

Sicherlich. Deshalb habe ich meinen Namen geändert. Ora Ito statt Marabito. Es war keine Option, in vorgefertigte Fußstapfen zu treten. Aber so manches auf dem Weg gestaltete sich holperig, was meiner Mutter Sorgen bereitete. Das abgebrochene Design-Studium, es macht ihr schon Angst. Als ich von der Regierung geehrte wurde – im Jahr 2011 erhielt ich die besondere Auszeichnung des Chevalier des Arts et des Lettres – wohnte meine Mutter der Veranstaltung mit ein paar Freunden bei. Ich habe ihr die Auszeichnung dann offiziell gewidmet. Auch als Ausgleich dafür, dass die anderen Kinder in der Schule immer besser waren als ich und ihr Studium ordentlich absolvierten.

Ist Ihr Vater eifersüchtig, dass Sie heute berühmter sind als er?

Könnte sein. Wir haben nicht besonders viel Kontakt, wenngleich mein Bruder seit längerem bei ihm wohnt. Meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen, ich bin dann in Nizza und bei meiner Mutter Carol aufgewachsen. Ich rede nicht oft mit meinem Vater, es ist eben eine ganz eigenartige Familie. Oder sagen wir einfach – Familie.

Sie haben den Begriff ›Simplexity‹ geprägt. Was bedeutet das?

Funktion, Einfachheit und die Gültigkeit von Design jenseits von Zeit. Über vier Jahre habe ich am ICO chair gearbeitet. Es gab 20 unterschiedliche Prototypen, mit denen jeweils experimentiert wurde. Ein ausbalanciertes Ergebnis zu erreichen, ist niemals leicht. Dynamik, Material, Funktionalität, Komfort – jedes Detail verlangt durchdachte Antworten. Zum Vergleich könnte man folgende Geschichte erzählen: Wenn man einem Tänzer oder einer Tänzerin zuschaut, wenn man die wunderbaren Bewegungen sieht, dann ist die jahrelange Arbeit, die hinter jeder einzelnen Pirouette steht, trotzdem nicht erkennbar. Das Resultat fasziniert – gerade wegen seiner scheinbaren Einfachheit.

Die Aluminium-Flaschen für Heineken gehörten mit zu Ihren ersten Supererfolgen. Wie kam es zu diesem Entwurf?

Die Idee war einfach, aus Bier ein Premium-Produkt zu machen. Flaschenbier hatte zu dieser Zeit ein vergleichsweise rüdes Image, vor allem unter Frauen. Also wollten wir es eleganter, feiner, etwas anspruchsvoller gestalten. Die Verwendung von Aluminium war ein Gedanke der Entwicklungs-Abteilung. Das Äußere verwandelt das Innere. Plötzlich sah man in den Clubs auch Frauen, die eine Flasche Heineken in der Hand hielten ‒ und eben nicht, wie sonst üblich, ein Glas Champagner. Ein rasanter Erfolg für Heineken.

Was ist Ihre Vision der Designs der Zukunft?

Es ist sehr wichtig, die Herkunft und den Ursprung der Dingen zu begreifen.

Wir leben in einer Welt, in der es so viele Produkte und so viele Marken gibt – das Angebot ist unvergleichlich viel größer als die Nachfrage. Alles in allem macht dieser Zustand die Welt ein bisschen verrückt. Deshalb glaube ich, Design muss sich auf das besinnen, was es seinem Wesen nach ist. Ein Werkzeug, um das Leben für den Einzelnen ein wenig angenehmer zu machen. Aber auch, um die Welt besser zu machen.

Ein Beispiel: Wenn ich ein Objekt gestalte, verwendet ich so wenig Materialien wie möglich. Denn jeder Stoff hinterlässt Spuren. Ob nun Plastik oder Leder, Metalle oder Hölzer aus Übersee. Wenn ein Hersteller all diese Materialien heranschaffen muss, per Flugzeug oder Schiff oder Lasterkraftwagen, merken wir das an den Emissionswerten.

Sie können zwei Objekte nehmen, die beinah gleich aussehen ‒ aber eines davon kann der Welt erheblich mehr Schaden zufügen. Im Moment erforschen wir die Welt. Aber nur, weil wir sie erforschen, haben wir sie noch nicht beschützt. Design kann gut und planetenkonform sein ‒ dies setzt Ideen voraus. Ich verstehe Design mehr als eine Vision der Welt, nicht als eine Ansammlung von Waren. Design muss eben Sinn machen.

Was wollen Sie als nächstes in Ihr Buch schreiben?

Ich gehe auf der Landkarte niemals zurück. Ich verändere mich laufend. Stillstand bedeutet Gefahr, denn er deutet in die falsche Richtung. Ohne Veränderungen würden sich meine Designs zu einer Mode-Erscheinung entwickeln. Deshalb ist da immer der Wunsch, eine Linienführung noch brillanter, noch einzigartiger, noch zeitloser zu gestalten. Intelligenz ist wunderbar. Es geht ständig darum, Dinge wegzulassen, eine instinktive Bedienung zu erlauben... Schaue ich zurück, dann ist alles, was für mich früher einmal perfekt war, heute nicht mehr gut genug. Für einen Mann von 41 Jahren ist der Hunger nach Veränderung wichtig, denke ich – allerdings bin ich erst 40.

Für die nächsten Jahre gilt: sie werden radikaler. Auch bei mir im Studio habe ich die Order gegeben, dass wir nur noch an Projekten arbeiten, an die wir auch glauben. Ich liebe die Vernetzung sämtlicher Kunstformen. Nicht nur Design und Architektur, auch Tanz, Film, Musik und bildende Künste – das ist es, was ich von der Zukunft erwarte. So wie ich es mit dem ›MaMo‹ in Marseille seit ein paar Jahren zeige. Kennen Sie das?

JA, KENNEN WIR: 2013 eröffnete Ora Ito das ›Marseille Modulor‹, kurz auch MaMo genannt. Es ist eine Art Penthouse, das auf der 18. Etagen eines Sichtbetonkolosses thront. Der gigantische Wohnkomplex wurde 1947 von dem Architekten Le Corbusier entworfen. Regelmäßig erhalten Künstler die Möglichkeit, diese Dachanlage mit eigens entwickelten Ausstellungen zu bespielen. Xavier Veilhan lieferte die erste Show, es folgten Daniel Buren, Dan Graham sowie Felice Varini. Vor ein paar Wochen eröffnete Ora Ito den jüngsten Event seines Hauses: Ici von Jean Pierre Raynaud. In Paris unterhält der Designer ein Studio, das mit 15 Mitarbeitern auch für den MaMo-Betrieb sorgt.